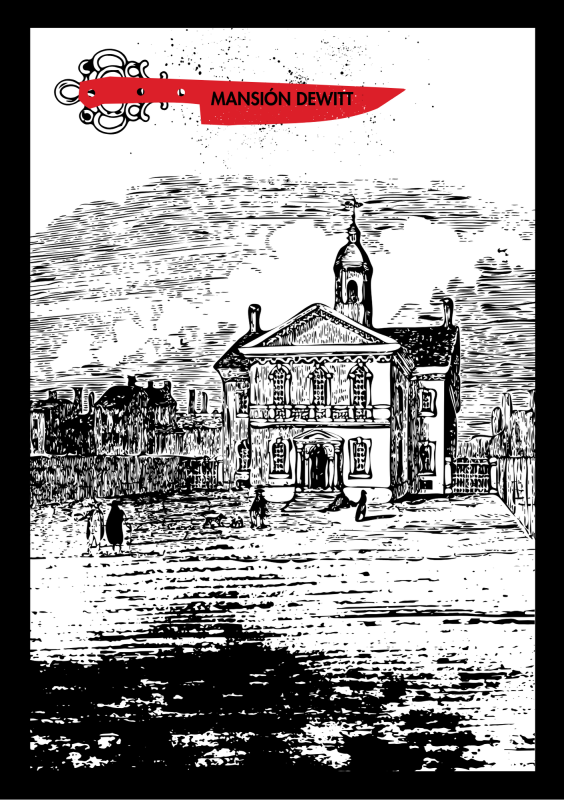

LA MANSIÓN DEWITT

Relato corto de terror clásico

Año 2020

Tiempo de lectura: 40 minutos

¿Dónde te quedaste?

La carta

La mujer se encontraba en las puertas forjadas de la mansión. En sus manos llevaba un sobre que en su parte posterior indicaba: Madame Collette DeWitt y en su parte anterior un sello de cera aparentemente dañado. Seguramente debido al calor. Calor al que también atribuía sus mareos.

La mujer empujó una de las hojas de la puerta, pasó y volvió a cerrarla. Continuó el camino que subía hasta la mansión y tras golpear la puerta con la aldaba de aspecto siniestro, alguien abrió la puerta. La mirada del mayordomo indicaba que la mujer era esperada.

«Buenos días, traigo una misiva para Madame Collette DeWitt».

El mayordomo extendió su mano con la intención de recibir la carta.

«Se trata de una carta sellada, debo entregarla en mano», indicó la mujer con sobriedad.

El mayordomo hizo un sonido nasal de aprobación, se apartó a un lado de la puerta y le indicó con la mano que pasase al interior. En el amplio hall se presentaba, apresurada, una joven bien vestida, pero con el pelo andrajoso. De su cuello colgaban dos llaves antiguas. La mujer pensó que debía estar en la veintena, aunque cerca de los treinta.

«Disculpe esta presentación, soy Suzzane DeWitt, hija de Madame Collette», la mujer quedó sorprendida por el tono áspero de la joven, por un momento sintió que no era deseada.

«Comprendo el tipo de correspondencia que trae, pero actualmente Madame Collette está enferma y no puede atenderle, no obstante, le ofrezco que se acomode en esta casa por un par de días, tiempo que suponemos suficiente para que Madame Collette vuelva a sus cabales», continuó.

La mujer asintió a la propuesta. Acto seguido Suzzane DeWitt ordenó al mayordomo, refiriéndose a él como Wilson, que preparase una habitación y un baño para que la mujer se refrescase. Asimismo, le indico a la mujer que se sintiese libre de explorar la casa y los alrededores si lo deseaba, ya que ella estaría ocupada durante su estancia.

La mujer acababa de bañarse en el propio servicio de la habitación. Salió del baño desnuda y se aseguró de que la puerta al pasillo estaba cerrada.

La habitación era grande, en general de color marrón oscuro. Techo alto, chimenea y una gran cama de la que llamaban la atención los cuatro pilares que surgían de cada esquina y que estaban moldeados en algún tipo de mineral negro. Al observar la cama, la mujer se percató de que su ropa ya no estaba, en su lugar había un conjunto idéntico pero limpio y perfectamente doblado. Con curiosidad, la mujer se acercó la ropa a la cara para olerla. Efectivamente, carecía de los olores de un día de trabajo. «Pero ¿cómo le había podido dar tiempo al mayordomo a lavar, secar y planchar la ropa durante su baño?», pensó la mujer. Tras vestirse, volvió al baño a cotillear los perfumes que había visto durante el aseo. En un estante de tres alturas se encontraban diversos botes de cristal adornados de formas diversas, un espejo pequeño y demás aparejos propios de un tocador. La mujer probó en su muñeca 3 o 4 de aquellos perfumes. «¡Qué buen gusto tiene esta mujer!», pensó. De los que se probó, uno le gustó especialmente, el del bote de cristal negro. No se veía cuánto quedaba, pero por el peso era evidente que era el más utilizado. La mujer, por acto instintivo, se roció el perfume sobre el cuello con un gesto muy ensayado. Alguien golpeó la puerta dos veces.

«Señora, en veinte minutos estará lista la cena», se escucharon pasos alejándose, pero no se habían escuchado acercándose.

La voz era de Suzzane DeWitt. Con su habitual tono áspero. La mujer ya estaba arreglada para entonces, pero le parecía indiscreto bajar tan rápido y del mismo modo no le parecía correcto deambular por la casa, a pesar de la indicación de Suzzane. Sentada en la cama, se fijó en que había unos huecos en la pared en los que se intuía que hubo cuadros anteriormente, unos cuadros de tamaño importante, ya que se marcaba su sombra y en algunos casos el ojo de buey no se había quitado. También advirtió, en la librería que había a su derecha, un libro en cuyo lomo lucía el título “DeWitt”.

«¿Quién tiene un libro de sí mismo?», pensó. Se levantó para cogerlo, ya que le había generado gran curiosidad. Lo abrió por la mitad y sus ojos fueron a parar al siguiente párrafo:

«Hablar de la familia DeWitt es hablar de la mala fortuna, salvo en el caso concreto de la última generación en la que la mala fortuna —y siendo igual de mala que para sus predecesores— fue ampliamente superada por la crueldad y vileza en el nombre de Madame Collette DeWitt, a la que se le reconoce una hija —todavía nonata—.

Los enemigos de Madame Collette, que se contaban por cientos y en continuo crecimiento según el interés de la señora, sufrían su gran ira y desprecio por la vida…»

La mujer recordó la cita para la cena y se apresuró, pues ahora llegaba tarde, a dejar el libro en su lugar y bajar al comedor. A pesar de que llegar al comedor no era tarea intuitiva, la mujer —sin indicación previa— llegó a la primera desde el tercer piso, que era donde se encontraba en ese momento.

La cena

Abrió el portón que daba al comedor y en el extremo de una larga mesa estaba Suzzane DeWitt siendo servida por el mayordomo. Suzanne le hizo un gesto a la mujer para que tomase asiento en el extremo opuesto, y el mayordomo se acercó a servirle. Casi tenía que esforzarse para ver los rasgos faciales de su anfitriona. Suzanne hizo un movimiento con la cabeza, de aparente curiosidad, no se distinguía muy bien.

«Veo que tiene usted buen gusto», dijo Suzanne DeWitt.

«¿Disculpe?», dijo la mujer en tono alto para ser escuchada.

«Se ha puesto usted el perfume favorito de mi — de Madame Collette», lanzó una rápida mirada a Wilson.

«Le pido disculpas si me he sobrepasado», respondió la mujer con cierto rubor.

«No se preocupe, haga uso de aquello que le plazca, es usted mi invitada».

«Se lo agradezco, Suzanne», replicó la mujer casi al punto de gritar.

«Aunque motivos particulares me impiden compartir su gusto por ese perfume», se notó tristeza en el tono de Suzanne.

Tras la charla, se desearon buena cena y procedieron. A la mujer le chocó el contraste entre la majestuosidad del inmueble y lo precario de la cena, un puré con guisantes, pero ya lo entendería posteriormente. Durante la cena, la mujer pasó a sentir curiosidad por Wilson, el mayordomo. Todavía no le había oído una palabra. Y ahí estuvo durante toda la cena, firme como una estatua, mimetizado entre el escaso mobiliario hasta el momento de servir o realizar alguna tarea relativa a la cena, tareas que realizaba con efectividad sin requerir advertencia por parte de Suzzane. La mujer estuvo a punto de hacerle una pregunta al mayordomo para indagar en su curiosidad, cuando ella misma sufrió un severo mareo. Suzzane lo percibió y se acercó rápidamente.

«¿Se encuentra bien señora?», preguntó Suzzane con cierta preocupación.

La mujer, notablemente desorientada, tenía puesta una mano en la cabeza en señal de malestar. Suzzane echó una mirada rápida al mayordomo y le indicó que trajese un analgésico.

«¡No quiero nada!», gritó irritada la mujer.

«Entienda que ha pasado varias horas bajo el sol y ha podido quedar afectada», replicó Suzzane con suavidad.

«He dicho que no quiero pastillas», continuó con tono arisco.

«Vale, entendido señora. De cualquier modo, le insto a que vaya a descansar ya que, además, poco hay por hacer y yo me acostaré enseguida».

«Buenas noches», dijo la mujer mientras empujaba con malos modales su silla.

Ya avanzada la noche, la mujer estaba teniendo un sueño ajetreado, pesadillas y sueños vívidos carentes de sentido sobre la casa en la que se encontraba, sumado a que la tormenta, el ruido intenso de la lluvia y los continuos truenos la mantenían en un estado de duermevela que no le permitían descansar. Durante uno de esos sueños, camuflado entre los truenos escuchó un ruido simple, mecánico “clac”, pero de origen claro, la puerta de su habitación. Entre idas y venidas de consciencia causadas por la duermevela, apreciaba cómo de forma lenta se abría la puerta, ya que cada vez dejaba pasar más luz. Debido al cansancio y al malestar, junto a la típica alucinación hipnagógica de la prolongada duermevela, su mente estaba obcecada en la idea de conciliar el sueño y pasó por alto ese suceso, que bien podía deberse a un resbalón desgastado. Este estado cambió a extrema ansiedad cuando un relámpago desveló una sombra difusa intentando colarse a través del hueco que había dejado la puerta con el supuesto pomo roto. Otro relámpago, un instante después, confirmó la presencia de la sombra y que, además, ésta se desplazaba.

Un tercer relámpago, se acercaba más.

Un cuarto.

Un quinto.

La mujer con los ojos forzosamente cerrados, petrificada y ahogando la almohada, se abrazó a la idea infantil de que, tal vez, la sombra la ignoraría si se quedaba inmóvil. Notó la presencia muy próxima. Por un instante notó su propio aliento, como si alguien acercase la mano a su boca para comprobar que el ritmo de su respiración era el propio de la fase de sueño. El tiempo en el estado de somnolencia es algo muy elástico, por este motivo la mujer percibió estos sucesos como largos lapsos de tiempo. Sintió un picotazo en el cuello y acto seguido un dolor que se extendía por la zona, como una contractura debida, probablemente, a la tensión física que estaba sufriendo su cuerpo. Tras esa molestia, la mujer abrió cautelosa un ojo y no distinguió nada extraño. En ese momento, los nervios y mareos se calmaron, se sintió sosegada, entró en un profundo sueño y ninguna otra pesadilla le angustió el resto de la noche, pudiendo descansar plenamente.

Desayuno

A la mañana siguiente, la mujer despertó con los rayos de Sol que se filtraban por las cortinas. Se sentía descansada y, de algún modo, en calma consigo misma. Todavía tumbada en la cama, disfrutó de esa sensación durante un rato. No mucho después, de nuevo sin apercibir su llegada, Suzanne DeWitt golpeaba en la puerta para avisar a la mujer de la disponibilidad del desayuno.

«Apresúrese señora, Wilson ha bajado al pueblo a por bollería recién hecha para usted».

La mujer, sorprendida por la amabilidad de acto tan deferente, se apresuró a levantarse y adecentarse. No perdió tiempo peinándose, pues era evidente que la joven Suzzane DeWitt no reparaba en tales detalles. Bajó directamente a la cocina, ya que en esta casa no se desayunaba en el comedor. En la cocina estaban Suzanne y el mayordomo. La primera sentada en la mesa central, que era cuadrada y de un tamaño más racional que la del comedor, y el segundo sacando los bollos del horno.

«Buenos días, ¿ha dormido bien?», preguntó Suzanne a la mujer.

«Hacía tiempo que no dormía tan bien».

«De eso estoy segura, señora», le respondió esbozando una sonrisa leve y peculiar.

El mayordomo sirvió el café a Suzzane con un terrón de azúcar y en segundo lugar atendió a la mujer, a la que despachó un tercio de taza de café negro con tres cuartos de leche y un toque de leche condensada.

«Wilson, por favor, a nuestra invitada primero…».[RL1]

El mayordomo respondió con un sonido nasal y retirándose, haciendo reverencias. Ambas mujeres dieron un primer sorbo a sus cafés.

«Mmm, este café está delicioso», dijo la mujer.

«No lo dudo. Y —por un segundo meditó sus palabras—, agradezco su amabilidad, es algo que aquí siempre ha escaseado».

Suzzane le acercó la bollería a la mujer y cada una cogió una pieza, que adecentaron a su gusto con mantequilla y confituras.

«Le parecerá una tontería, pero este es un pequeño gusto que, a mi particularmente, me anima el día», dijo Suzzane.

«¿De qué se trata?».

«Me anima desayunar en compañía, especialmente fuera de casa, aunque eso no es posible debido a la situación de Madame Collette».

«¿No puede irse usted y dejarla con el mayordomo?».

«Es más complicado que eso. De todos modos, esto también me sirve», sonrió al terminar.

«Por cierto, ¿cómo se encuentra su madre hoy?».

«Se ha despertado bien. Pero ha tenido una noche ajetreada. La tormenta no le ha permitido dormir durante parte de la noche y hemos tenido que darle medicación para que pudiese descansar. Igual ha oído a Wilson correteando por el pasillo».

«No, para nada. Pero sí que me ha inquietado un poco la tormenta».

«Esta casa tiene muchos espacios grandes y diáfanos, además de los pasillos largos, por ello en las noches de tormenta, la casa amplifica el sonido de los truenos».

«No me había parado a pensarlo».

Los respectivos desayunos estaban a punto de terminar cuando Suzzane miró el reloj de la cocina y se disculpó con la mujer por tener que ausentarse, se limpió los labios con su servilleta y marchó. Acto seguido entró el mayordomo. La mujer terminó instantes después.

«Ahora tomaré un baño», dijo ella.

El mayordomo hizo uno de sus habituales sonidos nasales indicando aprobación y mientras la mujer se iba, comenzó a limpiar la mesa y los utensilios de desayuno. Conforme volvía a su cuarto, la mujer tuvo un pronto de ingenio. Iba a preparar una trampa para ver qué sucedía en la habitación cuando se bañaba. La mujer subió a su cuarto, se desnudó y dejó la ropa encima de la cama. Abrió el grifo de la bañera y esta se llenó. Cogió el espejo pequeño que había en el baño y lo colocó en el suelo, con la intención de, desde la bañera, ver la ropa de la cama en todo momento. Pero al ver el espejo se dio cuenta de que era de aumento y daba muy poco ángulo de visión. Esto no acabó con su plan.

Se metió en la bañera y, con manos y pies, chapoteaba para hacer ver que estaba bañándose a conciencia. Una manga negra apareció en el espejo, que retiraba la ropa usada de la mujer. Al instante desapareció, se escuchó el abrir de un cajón y la misma manga negra colocaba un conjunto idéntico suplantando la ropa usada. En ese momento, debido a la emoción de la situación, la mujer dejó de chapotear, lo que hizo que aquella persona se apresurase. Desapareció del espejo y cerró rápidamente el cajón, se escucharon los pasos rápidos saliendo de la habitación y el golpe de la puerta.

«¡El mayordomo!», pensó la mujer. «Pero ¿cómo es posible?».

La mujer salió de la bañera, se secó sin mucho interés y salió del baño mojando el suelo a su paso. Se dirigió hacia los armarios, los cuales comenzó a abrir de forma compulsiva hasta que dio con un cajón que, efectivamente, tenía varios conjuntos idénticos al que originalmente llevaba. La mujer no entendía la situación.

«¿Cómo podían saber que yo iba a venir?», murmuraba para sí. «¿Cómo sabían de mi vestimenta, mi talla, todo?», continuaba pensando en voz alta mientras daba vueltas en la habitación.

Era una situación extraña y confusa. Pero, decididamente, no podía hablar de ello de forma directa con Suzzane o el mayordomo, estaba segura de que algo indeseable podría pasarle. Recapituló el día anterior en su mente y solo sacó a relucir el hecho de que, por sus gestos y trato, la estaban esperando en esta casa. Pero algo se le escapaba, seguro. En ese momento, recordó el libro de la familia, se acercó a la librería y lo cogió. Sentada en el sillón, junto a la ventana, abrió aquel libro por el último capítulo, que estaba dedicado en exclusiva a Madame Collette DeWitt.

«Como puede entenderse, el título de Madame no era algo oficial —al menos no en sus inicios—, sino un título que se le había puesto a la señora Collette DeWitt de forma popular. No hace falta detallar en que el tono con el que se le pone este título proviene del mundo de las mujeres de mala vida, como castigo a su crueldad. Pero pese a su connotación negativa, Madame Collette DeWitt sorprendió en numerosas ocasiones sociales presentándose como tal, de forma que finalmente adoptó de forma oficial dicho título».

Tras estos fragmentos, el libro procedía a enumerar diferentes hechos realizados por Madame Collette. El libro detallaba extorsiones, secuestros, quema de campos de cultivo y demás perjuicios personales y a la comunidad.

«Entre las fechorías de Madame Collette, destacaba especialmente la vez que vertió purines de cerdo en el río que pasaba por el pueblo vecino. Causando la muerte de 70 personas, 30 de ellas criaturas recién nacidas. Todo por una disputa de tierras con los vecinos que finalmente debieron irse del pueblo. También conocidas, pero en categoría de rumor, son sus torturas. NOTA DEL AUTOR: Como la intención de este manuscrito es reflejar la realidad, no cabe en mí ni en mi honor, tratar un asunto no demostrado fehacientemente como verdadero por el simple hecho de añadir morbo o pompa.

Dichas torturas, como comentan algunas lenguas, se daban en la misma mansión DeWitt, en una habitación oculta, según dicen, en el sótano, del que ni el mismo aire puede escapar sin permiso».

La mujer, impactada por los delitos de Madame Collette, echó un vistazo rápido al libro en busca de alguna fotografía de esa mujer. Pero no había ninguna ilustración.

«¿Habría alguna pista en la sala que nombra el libro?», pensó.

La anciana

Por un instante, la mente de la mujer junto ciertas ideas, deducidas por la lectura del libro.

«¿Qué estoy haciendo aquí realmente?».

«¿La carta? Pero realmente no tiene sentido», se dijo en voz baja.

En ese momento le vino el eco de unas palabras de Suzzane: «Siéntase libre de explorar la casa», que la mujer tomó como un permiso que se le daba, entendiendo que el resto de actividades le estarían prohibidas. Junto al hecho de que tenían su misma ropa, como si se tratase de un uniforme…

«Un momento. ¿Estoy prisionera?», se quedó pensativa.

«Pero, si vine por voluntad propia, ¿cómo se entiende?», se rascaba el rostro.

Sintió que volvía a la casilla de salida en un juego que acababa de darse cuenta que participaba. Ninguna teoría cuadraba con todos los hechos. Debía tensar un poco la situación. La mujer, decidida, salió de su cuarto y se dirigió a la planta baja dejando atrás al mayordomo, que realizaba tareas de limpieza, y salió por la puerta principal con paso firme. Continuaba por el camino hacia la entrada de la finca cuando Suzzane DeWitt abrió uno de los ventanales del tercer piso.

«¡Señora, señora! Por favor», gritaba con un tono desesperado.

¡Ajá! Pensó la mujer.

«¡Señora, por favor, ha sucedido algo, necesito su ayuda!», continuaba Suzzane

La mujer creyó el ruego de Suzzane y, olvidando la teoría de la reclusión, acudió en su auxilio. Al llegar a la habitación, Suzzane salió sollozando y con los ojos rojos de llorar.

«Señora, no lo encuentro de recibo, pero debo pedirle que se quede con ella —indica con el dedo a la anciana tumbada en la cama—, ha empeorado repentinamente y debo ir al pueblo a por el médico».

Acto seguido Suzzane salió corriendo. La mujer entró en la habitación. El ambiente era chocante por lo antiguo, olor a cerrado y maderas viejas. Retratos desgastados de un hombre joven, una cruz y una virgen encima de la cama decoraban aquel espacio. A los pies de la cama, objetos de aseo; en un lateral un sillón para acompañar a la anciana, que, por cierto, «¿Ella era Madame Collette?», se preguntó la mujer sorprendida. Aquella anciana era sorprendentemente vieja, cadavérica. La mujer se había hecho la idea de que Madame Collette debía ser más joven, aunque solo fuese por la edad de Suzzane. La mujer se sentó en el sillón y vio unos periódicos viejos en un lateral, cogió uno. Se escuchó un ruido rítmico procedente de la entrada a la mansión, Suzzane se marchaba de la finca a caballo. Cabalgaba con elegancia. Durante el tiempo que la mujer estuvo con la anciana no paró de darle vueltas a la cabeza. Pensó en la idea de escaparse a caballo; en la triste vida de Suzzane DeWitt, que estando en edad casamentera no tenía ningún buen mozo a su lado; y en entregarle la carta a Madame Collette, pero si ni tenía fuerzas para respirar… La mujer se quedó dormida, de nuevo tuvo sueños sobre la casa. Tras un lapso de tiempo no suficiente para que Suzzane llegase con el médico:

«Hija, hija», se escuchaba de una voz débil y temblorosa.

La mujer seguía dormida y la voz anciana no dejaba de repetirse hasta que despertó. La anciana estaba con los ojos abiertos, blancos por las cataratas y movía la mano para ser advertida. «Y ahora qué hago yo», pensó la mujer.

Decidió, por humanidad, cogerle la mano y hacerse pasar por su hija.

«Aquí estoy madre».

La anciana le tocaba la mano meticulosamente, como si la analizase.

«Hija… mía, ya me muero, me voy».

«Madre, no diga esas cosas, es usted muy fuerte», le respondió acariciándole la mano.

Sentía genuina pena por ella.

La mujer se levantó y preparó un vaso de agua.

«Tenga, beba», le indicaba mientras le ayudaba a enderezar la cabeza.

La anciana tomó un sorbo pequeño.

En ese momento, entraban en la habitación sin que la mujer se hubiese percatado, Suzzane y el doctor. El mayordomo esperaba fuera de la habitación. Suzzane atendió por un segundo a la anciana y acto seguido se acercó a la mujer. La cogió por los brazos.

«Gracias señora, no sé cómo agradecerle que haya cuidado de ella, esta noche le prepararemos una cena especial», tras decirle esto, la mujer hizo una seña al mayordomo para que tomase nota. Éste asintió.

«Ahora debo pedirle que nos deje a solas», continuó Suzzane.

Secretos

La penumbra se había adueñado de la casa.

La mujer salió de la habitación. Era el momento perfecto para hacer cualquier cosa sin ser avistada. Decidida, bajó por las escaleras a la planta calle y buscó la manera de acceder al sótano que mencionaba el libro. Tras investigar el hall, la cocina y un par de habitaciones auxiliares llegó a una habitación sin ventanas, completamente a oscuras y más fría que el resto. La mujer retrocedió al hall para coger un candelabro. Al volver a la habitación vio que se trataba de una especie de despensa en la que almacenaban alimentos perecederos. Había armarios y una mesa. Por curiosidad, abrió los cajones y les echó un vistazo. Al cotillear uno de los armarios, vio que el suelo tenía marcas, como si se moviese habitualmente. La mujer no dudó en empujarlo desde el lado opuesto, y, aunque se movía mínimamente, estaba atascado. Observó de forma más detenida ese lado del armario y descubrió una hendidura de forma cuadrada. También vio que de la parte de arriba sobresalía un utensilio con forma de manivela. Lo alcanzó y al analizarlo reparó en que una de las puntas debía coincidir con la hendidura. Cogió la manivela, la introdujo en el engranaje y comenzó a darle vueltas. Sin aplicar mucha fuerza, el armario empezó a moverse hacia el lado de los rayones, desvelando un pasillo oscuro del que provenía una fuerte sensación y olor a humedad. La mujer cogió el candelabro y cautelosa, se metió en aquel pasillo. Lentamente daba pasos y vigilaba el suelo, ya que había pequeños charcos.

Cuando iba por la mitad del pasillo se escuchó un ruido metálico, que, por efecto del pasillo, resonó varias veces. La mujer, asustada, se apresuró a llegar al final del pasillo, pero se encontró frente a una puerta cerrada. Miró la puerta, que era diferente a las del resto de la casa, e intentó forzarla, pero no consiguió nada. La cerradura… Por algún motivo pensó que una de las llaves que Suzzane llevaba al cuello debía ser la que abriese la puerta. Por el pasillo se empezaron a escuchar ecos de personas hablando, de modo que la mujer se dio prisa en salir del pasillo y poner el armario en su posición inicial. Al salir de la habitación, la mujer vio al médico y a Suzzane.

«Lo siento Suzzane, pero ya no es posible hacer nada más», le decía el médico apenado mientras le daba un papel a la joven.

La mujer, debido al traje negro que se fundía con la oscuridad de la estancia, no se percató en aquel momento de que el mayordomo tenía sus ojos clavados en ella, con mueca de sorpresa. La habían pillado. El destello de un relámpago y el sonido de un trueno ambientaron el instante. La reacción de la mujer fue subir, con paso rápido, a su cuarto. Como si no hubiese pasado nada. Al llegar a su habitación, cerró la puerta y nerviosa empezó a dar vueltas por la estancia.

«¿Qué le iban a hacer? ¿Qué le pasaría?», pensaba continuamente. Se sentía furiosa y olía a humedad. Pasado un rato y mínimamente más tranquila, la mujer decidió darse un baño para quitarse aquel olor del subterráneo. Debía conseguir la llave para entrar en aquella habitación. «Pero ¿cómo?», se preguntaba. Suzzane era más joven, tenía los sentidos más agudos y no debía ser estúpida. Se sentía irascible.

El baño no le relajaba. Empezó a lavarse las manos compulsivamente. Se rascaba los brazos con las uñas, cada vez más fuerte hasta no poder con el dolor. Metió la cabeza debajo del agua hasta que no aguantó más. Esto le rebajó el ataque de pánico, pero la paranoia seguía.

«Estoy presa, como la vieja», se decía en voz baja. «No dejan de observarme».

Salió de la bañera mojándolo todo, se miró en el espejo: «Estás decrépita. Con lo que tú has sido». Dejó de mirarse con un ademán de asco y orgullo. Se echó la colonia del bote negro con un movimiento noble. Salió del baño y ahí estaba. Como siempre. Un conjunto limpio y planchado.

«Este Wilson, el más asqueroso de todos, un mirón», dijo en voz alta con desdén.

Cogió el conjunto de encima de la cama, sacó otro del cajón y guardó el primero.

«Capaces son de lavarlo con matarratas».

Se puso el nuevo conjunto, cogió un libro de la biblioteca, esta vez una novela. Se sumergió en la lectura hasta que escuchó movimiento en la entrada de la mansión. Corrió levemente una de las cortinas. En la penumbra se veía a dos hombres que, junto al mayordomo, metían un ataúd en un carro a caballos. En un lado Suzzane, también de negro, se secaba las lágrimas.

«Lo que faltaba, así me quieren a mí también», dijo la mujer satíricamente. Y continuó leyendo.

El tiempo pasaba mientras la mujer estaba concentrada en el libro. Dos golpes sonaron en la puerta.

«Señora, la cena ya está lista», advertía Suzzane, como de costumbre.

«Ya lo sé niña, ya lo sé».

Durante unos instantes no se escuchó que Suzzane se marchase, tras ese lapso se marchó casi corriendo.

«Anda si, ve, ve, atiende lo único que se te da bien, los fogones».

La mujer se metió al baño a darse sus cremas, pero al mirarse al espejo con atención, observó algo raro en una parte de su cuello que casi no alcanzaba a ver. Cogió el espejo de mano y vio que tenía una zona ligeramente enrojecida, con puntos. Se tocó con una mano y, al apretar, el dolor le recordaba al que sintió la noche anterior en esa misma zona del cuello. Volvió de nuevo al espejo y con toda su atención:

«¿Qué me ha estado haciendo esta gente?», dijo furiosa en voz baja.

De la rabia tiró el espejo de mano al suelo, que se rompió. Conforme bajaba al comedor, pensó que sería mejor fingir que no había pasado nada y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Al llegar, se daba la misma estampa que las veces anteriores. Esta vez se sintió más cómoda con aquella distancia absurda entre los tres. Más controlados los tendré, pensó. Aunque eran dos para uno. Suzzane, que no estaba sentada todavía, se acercó a la mujer, la cogió de la mano.

«Señora, tengo que decirle que…», le costaba continuar. «…mi abuela ha fallecido». Dejó un momento para ver la reacción de la mujer.

«Vaya, no sabía que era su abuela, ¿hay algo que pueda hacer por usted?».

Suzzane miró extrañada a Wilson.

«Gracias señora, me temo que también debo decirle que en los próximos días deberemos abandonar la finca, con mi abuela ya fallecida…», continuaba apenada.

La mujer no dijo nada. Suzzane se fue a su silla y el mayordomo sirvió la cena.

«Y, ¿cuál es el motivo del desahucio?», preguntó la mujer en un tono ciertamente severo.

«Bue…», Suzzane se quedó sorprendida por la pregunta. «Yo no he dicho que se trate de un desahucio, pero me temo que está en lo cierto. Y el motivo, no hay dinero y sin mi abuela no tenemos derecho».

«Peleadlo, aunque sea por la fuerza», replicó a Suzzane.

«Bueno —sonríe amargamente— las cosas no funcionan así, al menos ya no, (por suerte)».

Cena especial

El mayordomo servía la cena. Esta vez se trataba de un plato de caza con una salsa de hongos. Wilson lo sirvió en un plato cerrado con una tapa curva para que, al ser retirada, el aroma invadiese los sentidos del comensal. La cena transcurrió en silencio, salvo por las habituales solicitudes al mayordomo. Fue en el paso al postre cuando Suzzane inició la conversación.

«Señora, debo disculparme».

La mujer miró a Suzzane.

«Debo disculparme porque, aunque le dije que era libre de explorar la casa, debo pedirle que no vuelva al sótano», continuó con precaución.

Suzzane, en la distancia, pudo ver el interés que la mujer mostraba por las llaves de su cuello.

«En efecto, señora. Una de estas llaves abre el portón que ha visto en el sótano. Pero insisto en que desista en su interés».

La mujer, que se sentía acorralada, consideró que lo mejor era guardar silencio. Aun así, las miradas se cruzaron durante el resto de la cena. Suzzane era testigo de la agitación de la mujer.

«Señora, ¿se encuentra bien?».

«No lo sé, eso dígamelo usted», respondió agresiva.

Suzzane se sobresaltó.

«Disculpe, ¿cómo dice?».

«Mira niña, aquí ocurren cosas muy raras», continuó en tono negativo. «Me puedes explicar qué es esto del cuello», le mostraba la zona llena de puntos en el lateral del cuello.

Suzzane, en shock, comenzó a llorar y se fue corriendo a la cocina. Wilson la siguió. La mujer, que se había quedado sentada, se acercó a la puerta de la cocina al escuchar balbucear a Suzzane. Puso la oreja cerca del pomo ya que la hendidura de la llave dejaba un paso holgado. Solo comprendió cosas sueltas.

«Esta vez no está funcionando», «No la vamos a recuperar», «Esta mañana… era como antes».

Se escuchó el ruido de una bandeja y Suzzane aclarándose la garganta para recomponerse.

«Toma, esta para mí», se escuchó de Suzzane.

La mujer volvió a su asiento. Suzzane entró de nuevo al comedor y el mayordomo, detrás de ella, llevaba una bandeja con una tetera y dos tazas. Wilson acomodó la bandeja en mitad de la mesa, preparó las infusiones y sirvió a la mujer en primer lugar. Suzzane seguía con atención el proceder del mayordomo, hecho de que la mujer se percató.

«Lleva algo, ¿verdad?», preguntó apática la mujer mientras los miraba a ambos alternativamente. «No pasa nada, yo me lo tomo». Y de un trago bebió aquel té cuya agua estaba recién hervida, pero por orgullo, no mostró reacción.

Acto seguido, Wilson sirvió a Suzzane. La cual se quedó mirando la taza y respiró profundamente.

«Señora, vino usted a esta casa y se le ha acogido, alimentado y mantenido de la mejor forma posible siendo consecuentes con nuestras circunstancias. Todo para que usted cumpla su cometido conforme a las leyes. Sin embargo, no puedo tolerar los insultos que nos profiere. De tal modo, he considerado que mañana por la mañana usted me dará la dichosa carta y se marchará de mi casa. Entienda que si no me la da, a mí me da lo mismo. Como ya sabe del libro los DeWitt vamos por libre, aunque yo intente cambiar eso».

La mujer, gangoseando por haberse escaldado la boca y adormilada por efecto del té adulterado, respondió:

«Tengan en cuenta que habrá repercusiones».

«Las asumiremos», respondió ágil Suzzane.

«El regulador de tributos se toma estas situaciones muy en serio», indicó severa la mujer.

Suzzane explotó en una carcajada fuera de lugar.

«¡El regulador de tributos! No me hagas reír, ¿qué será lo próximo?», se jactaba satíricamente.

La mujer se sintió humillada, la ira le inundaba. Durante unos minutos se ignoraron. Wilson ofreció más te a la mujer, que no lo rechazó.

«Le diré la verdad —arrancó Suzzane—, usted no va a ver a Madame Collette. Usted se va a quedar aquí hasta que no me entregue por propia voluntad la carta y se vaya diciéndole a su jefe que la ha recibido mi madre.»

«Espero que sepa lo que hace, el secuestro es algo muy serio para nuestras leyes», respondió la mujer, que por efecto del té se había relajado en cierta medida.

«Si quiere irse, deme la carta, de otro modo es usted misma la que se está recluyendo. Sus mismas leyes le indican que en caso debido, puede ser entregada a un familiar de primer grado».

«Le gusta darle vueltas a la cosa ¿verdad?».

«Entiendo que estamos en punto muerto», dijo Suzzane indiferente, mientras dejaba la servilleta en la mesa y se marchaba.

La mujer se quedó sentada, pensativa, mientras el mayordomo recogía la mesa. «Al final tenía razón», pensaba. Algo raro pasaba y aunque no sabía el qué, las piezas del juego se habían desvelado y posicionado. Aquella joven quería la carta, pero no se la entregaría. No tiene derecho a exigir tal cosa. Del mismo modo, ella tampoco tenía derecho a ver el contenido de la misma. Recordó que cerca de la habitación de la abuela había otro dormitorio con la puerta cerrada, el único cerrado además del de la difunta.

«¿Estaría ahí Madame Collette?», pensó. «No puede estar en otro lugar, al menos si estaba viva».

Dada la nueva situación y visto que no usaban medios físicos para reprender sus acciones, decidió dirigirse a la habitación de Madame Collette, darle la carta y contarle la desfachatez de su hija al hacerla presa. En esa casa debía ponerse orden de forma inmediata. Ensimismada en su pensamiento, volvió a la realidad. La mesa ya estaba recogida y ni rastro del mayordomo. La mujer volvió a su cuarto sin perder de vista los pasillos, por si se cruzaba con alguno de sus secuestradores. Al llegar, cogió la carta, que la había escondido dentro de la boca de la chimenea, y se la guardó en el pecho. Creyó conveniente esperar un rato, para que todos se fuesen a la cama. Conforme pasaba el tiempo notaba como la ira volvía a hacer acto de presencia, se impacientaba y daba vueltas por la habitación.

«¡Quieta!, te van a escuchar», se dijo.

Se sentó en el sillón y empezó a menear compulsivamente la pierna. Sentía taquicardias intermitentes. Cuando la ansiedad estaba en su punto máximo, se decidió a salir. El pasillo estaba completamente a oscuras, ya que alguno de sus carceleros había apagado todos los candelabros. La vista de la mujer tardó unos segundos en hacerse sensible a la tenue penumbra que permitían las cortinas del resto de habitaciones. Debía subir a la tercera planta. Por efecto del juego de luces parecía que el pasillo se elongaba y contraía de forma continua. Los árboles del exterior, junto al aire que soplaba, contribuían a que su estresada mente viese figuras deformadas que, en ciertos momentos, se confundían con figuras humanas. Y era necesario que no la descubrieran, ya que no le iban a permitir ver a Madame Collette.

Los pasos de la mujer eran cortos y pausados, se sentía como un gato, salvo por la ansiedad que sentía cuyo efecto hacía que su corazón latiese con una fuerza suficiente para hacerlo audible. Continuaba por el pasillo luchando contra los juegos mentales de las sombras y mirando tras cada esquina que pasaba para comprobar que no era seguida. «Cuidado», pensó. Ahora toca subir las escaleras, el tipo de losa cambiaba y la pisada sonaría diferente. Pasó el pie por encima del peldaño y muy despacio lo posó. Cogió confianza al ver que no hacía ruido y continuó su ascenso al mismo ritmo. Al llegar arriba volvió a tomar las mismas precauciones para el suelo del tercer piso.

«Este suelo tenía algo de madera, puede que cruja», pensó.

Estaba en lo cierto, cada número indeterminado de pasos el pie se posaba sobre un detalle de madera que decoraba el suelo. Cada vez que pisaba y crujía mantenía la posición y miraba hacia atrás para confirmar que estaba sola. La habitación estaba cerca de la esquina del pasillo, quedaban nueve puertas entre ella y su destino. Unos pasos rápidos se dirigían hacia la escalera. La mujer se quedó quieta esperando que desaparecieran, pero gracias a su minucioso estudio de la escalera, entendió que esos pasos estaban subiendo su misma escalera. La mujer, que estaba todavía a mitad de pasillo, poco visible, pero reconocible, miró alrededor buscando un escondite. Con dos pasos ágiles se acercó a una puerta, la cual dejó entre cerrada, permitiendo a la mujer ocultarse con la sombra que proyectaba. Aquellos pasos estaban llegando al tercer piso. Se escuchó el primer crujido de las maderas del sueño. Por el tamaño la mujer vio que se trataba del mayordomo. Que, sin distraerse, se dirigió hacia el ala opuesta, dando un respiro a la mujer. Ésta continuó por el pasillo, dejando atrás el cuarto de la anciana y poco después se encontraba frente a la habitación donde, en principio, se encontraba Madame Collette. Se tocó el pecho para comprobar que llevaba la carta, que crujió. Respiró profundamente, puso la mano en el pomo y lo giró. El sonido mecánico del pomo le trajo a la mente el sueño del día anterior. Conforme abría la puerta, un escalofrío le recorrió el cuerpo, la habitación estaba completamente a oscuras. Con la puerta medio abierta se escuchó un soplo fuerte de aire y una puerta se cerró de golpe habiendo un ruido fuerte, La mujer se quedó de piedra, el corazón se salía de su pecho. Esperó a ver si el ruido había despertado a Madame Collette, pero no le pareció notar ningún movimiento.

Al girar la cabeza hacia el origen del ruido vio que la puerta que se había cerrado era la que había dejado entreabierta. Una sombra se movió al final del pasillo de la que la mujer no fue consciente hasta escuchar el crujido del suelo. Era el mayordomo que investigaba el golpe.

Al no entrar luz en la habitación la mujer se metió dejando la puerta abierta para poder escuchar los movimientos del sirviente, que entró al cuarto del portazo. La mujer apenas distinguía la cama y un armario dentro de la habitación. Al prestar atención a la cama, noto que estaba abultada, no podía ser más que Madame Collette. Un ligero olor a tabaco empezó a notarse en el ambiente. Con cuidado, la mujer palpó la cama investigando aquel abultamiento, en seguida se dio cuenta de que no había una persona. Al levantar la manta unos puntos brillantes asustaron a la mujer, que dio un paso atrás haciendo un ruido imprevisto. Se escuchó reacción por parte del mayordomo. Eran un montón de muñecas de porcelana, a las que se les intuía, a pesar de la oscuridad, un aspecto siniestro. En aquel momento se escuchó un sonido sordo.

«Muh, muh, muh».

Al extraño sonido le acompañó el arrastrar de un mueble.

«Muh, muh, muh», volvió a escucharse.

La mujer salió a la puerta, pero quedándose en la oscuridad. El mayordomo salió corriendo de la otra habitación, miró hacia ambos lados y se dirigió en dirección a la mujer.

«Muh, muh, moh, muh».

«Esta vez sí que estoy en un aprieto», pensó la mujer.

El mayordomo tenía en la mano un objeto curvo y con aspecto robusto. La mujer asomó la cabeza, y ahí estaban, los ojos enajenados del mayordomo, clavados en ella. Éste echó a correr hacia ella con los brazos adelantos y moviendo violentamente el objeto de la mano. La mujer, aceptando que era su final, decidió no oponer resistencia y no se movió. El mayordomo corría amenazante, pero con paso algo patético. La mujer cerró los ojos y el mayordomo continuó corriendo, pasada la mujer a la cual no vio. Ella tardó unos segundos en recomponerse y asimilar la situación. Confusa, quiso saber el porqué del comportamiento del mayordomo así que se acercó a la habitación. No había nada, era otra habitación más, pero al mirar por la ventana vio un caballo corriendo por la finca, que se había escapado del establo. El pánico había pasado, pero la ansiedad y la ira seguían con ella. Decidió volver a su cuarto a dormir. Al día siguiente le daría la carta a Suzzane. No tenía por qué aguantar esto.

Catarsis

La mujer ya acostada, pero despierta, hacía esfuerzos por conciliar el sueño. No paraba de presenciar imágenes de su paso por la casa, de la trama en la que estaba metida.

«¿Por qué era tan importante aquella carta?»

«¿Existía Madame Collette realmente?»

«¿Y si simplemente había caído en un juego sádico y se estaban riendo de ella? Pagarían cara esa insolencia».

El sonido ya familiar del pomo de su puerta se escuchó. La mujer se quedó quieta y, siendo consciente de que esta vez no era una ensoñación, aprovechó que su vista se había acostumbrado a la oscuridad para, haciéndose la dormida, mirar con un ojo entreabierto lo que sucedía. La misma sombra de la vez anterior entró en la habitación, pero «Es el mayordomo», pensó. Advirtiendo que, además, llevaba un objeto punzante en la mano. El mayordomo se movía despacio hacia la cama. Una vez lo suficientemente cerca, puso su mano cerca de la boca de la mujer, sintiendo la respiración profunda típica del sueño, pero esta vez fingida. Fue entonces cuando el mayordomo revisó el objeto punzante y con cuidado lo acercó al cuello de la mujer. Ella, que aguantó estoicamente la situación, reaccionó momentos antes de que le clavase el objeto en el cuello. Empujó al mayordomo, que cayó al suelo golpeándose la cabeza. Salió de la cama de un salto y se dirigió corriendo a la cocina, donde cogió el cuchillo más grande que vio. Unos pasos le seguían desde que salió de la habitación. Se escondió detrás de la puerta de la cocina, esperando aquellos pasos, que se escuchaban corriendo de un lado a otro de la misma planta. Se escuchaba algo que la mujer no comprendía debido a la enajenación, para la mujer eran palabras desordenadas. Suzzane entró en la cocina y, tan pronto vio el rostro desencajado de la mujer tras la puerta, sintió una gran molestia en el costado, tenía el cuchillo introducido por completo, cuya empuñadura sostenía la mujer.

Suzzane cayó al suelo inconsciente.

«Las llaves», dijo la mujer arrancándoselas violentamente del cuello.

Corrió hacia el sótano, el armario estaba corrido y dos candelabros iluminaban el pasillo. Usó una de las llaves en la cerradura, pero no era la correcta. Los temblores de sus manos la obligaron a realizar varios intentos para acertar con la llave. Al abrir el portón, la habitación estaba a oscuras. Pero diferenció un candelabro encima de una mesa y junto a él un yesquero que usó para encender las velas. La escasa iluminación que proporcionaba reveló un libro manuscrito encima de la mesa y objetos de escritura. El resto del sótano se antojaba grande. La mujer cogió el candelabro y caminó alrededor del escritorio, pudo ver maquinaria de tortura cubierta con sábanas que le resultaba familiar; instrumentos de aspecto siniestro; manchas de sangre en el suelo y más artículos que no encontraba de interés. Pensó que todo esto ya lo explicaba el libro, necesitaba algo que explicase por qué le estaban haciendo esto a ella. Siguió buscando entre los artilugios hasta que se dio por vencida. Se sentó en la silla del escritorio. Y aunque seguía enajenada, los pensamientos comenzaron a fluir con más claridad. Fue consciente de que había matado a Suzzane. Y, aunque el sirviente siguiese vivo, por lo visto no era capaz de hablar, pensó.

Era libre.

Mientras analizaba la situación, en uno de los momentos en los que volvió en sí, paseó su vista por una hoja de aquel libro y vio que aparecía el nombre de Madame Collette.

«Al menos, parece que sabré quién es», dijo en voz alta, todavía gangoseando.

Cerró el libro, ya que se encontraba abierto por la última página aún incompleta. Y lo comenzó por el principio.

«Mi nombre es Suzzane DeWitt, hija de Madame Collette DeWitt.

Escribo este diario con la intención de que, en vista de los últimos descubrimientos médicos sobre mi madre, quede constancia de todos los sucesos originados por ella y cómo yo, posteriormente, he intentado compensar los daños ocasionados por su condición.

PARTE 1 – ANTECEDENTES

Los hechos, aunque medianamente recogidos en el libro que se publicó sobre nuestra familia, obvia algunas partes necesarias para entender. Partes que yo supe gracias a mi abuela. Y es que mi madre (actualmente me cuesta utilizar este término), de joven era querida y alegre, hasta que sobre los veintitrés años algo se torció en ella.

No quiero, por mi párrafo anterior, que se entienda que repudio a mi madre. Yo la quiero como hija suya que soy, aun conociendo la suerte de mis hermanos.»

La mujer, absorta en la lectura, no reparó en el ruido que provenía del pasillo.

«Pero es cierto que al final uno depende más de las circunstancias que de otra cosa, como decía aquel filósofo. Decidí no casarme ni tener hijos por cuidar de mi madre y, en gran parte, por la triste historia de mi abuela, que tras perder a su prometido en los mejores años de la vida, se recluyó de por vida en su cuarto, esperando la muerte. Actualmente lleva 60 años sin salir de ahí. Se divierte repitiendo sus historias, siempre sobre él… No quiero acabar como ella, prefiero la soledad. Y no me han faltado buenas oportunidades, pero cada vez que la recuerdo a ella…»

«Madre», se escuchó débilmente desde el pasillo.

La mujer, absorta en el relato, no reparó en la voz.

«Madre», volvió a escucharse con dificultad.

La mujer lo escuchó y miró hacia la puerta. No había nada y continuó leyendo.

«Madre», de nuevo, pero esta vez más alto y con un tono aún más frágil.

La mujer buscó con la mirada, levantando la vista e inclinándose hacia un lado del candelabro que le tapaba la parte inferior de la puerta.

Era Suzzane tendida en el suelo, con el cuchillo clavado.

«Madre, quítese la vida», dijo con dificultad sangrando por la boca.

La mujer con ojos de lunática no concebía la situación.

«Por favor, no puede soportar esta vida», se esforzaba en vocalizar. «Ni el mundo la puede soportar a usted».

Madame Collette, todavía desencajada, no respondía.

«El cajón, abajo», indicó Suzzane.

La mujer abrió el cajón, estaba repleto de copias idénticas a su carta. Sacó la carta que llevaba en el pecho y la abrió.

“ORDEN DE DESAHUCIO”

La carta se le cayó de las manos.

«No puedes aceptarlo, fue la gota que colmó el vaso de tu enfermedad», dijo Suzzane mientras esputaba sangre.

«Las escribes tú misma con la ilusión de que son para otra persona», continuó.

Collette empezó a caminar histérica por el sótano, se estiraba de los pelos, arañaba la piedra de la pared haciéndose daño en las uñas y tiraba cosas al suelo.

«Quítese la vida madre, conmigo muerta no puede seguir el tratamiento».

La mujer seguía ida.

«En el cajón opuesto hay un maletín con una jeringuilla, no sufrirá», dijo serena.

Alguien corría por el pasillo.

«Muh, muh, muh».

Wilson vio la escena, cogió el cuerpo sin vida de Suzzane y cerró la puerta con llave.

FIN